Curietemperatur

Der Namensgeber der sogenannten Curie-Temperatur ist der französische Physiker Pierre Curie. Die Curie-Temperatur ist stoffspezifisch. Oberhalb der Curie-Temperatur verändern sich die magnetischen Eigenschaften eines Stoffes. Eisen beispielsweise wird oberhalb der Curie-Temperatur von keinem Magneten mehr angezogen. Die Curie-Temperatur liegt für Nickel bei 358 °C, für Eisen bei 768 °C und für Kobalt bei 1127 °C.

Genauere Definition der Curie-Temperatur

Diejenige Temperatur, bei welcher ein ferromagnetischen zum Paramagneten wird, bezeichnet man als Curie-Temperatur. Im Zusammenhang mit der Remanenz wird sie oft erwähnt: Oberhalb der stoffspezifischen Curie-Temperatur verschwindet diese Remanenz eines ferromagnetischen Stoffs. Die Curie-Temperatur gibt demnach an, bis zu welcher Temperatur ein Magnet erhitzt werden muss, um ihn dadurch zu Entmagnetisieren.

Remanenz und Magnetisierung, Curie-Temperatur

Damit der Effekt besser verstanden werden kann, folgt an dieser Stelle eine Erklärung über Remanenz: Wenn ein ferromagnetisches Material einem Magnetfeld ausgesetzt wird, so wird es magnetisiert. Das Material wird dadurch magnetisch und bleibt es auch dann, wenn das äußere Magnetfeld nicht mehr existiert. Diese Restmagnetisierung wird Remanenz genannt. Die Magnetisierung selbst kommt durch Elektronenspins zu Stande. Die magnetischen Momente der Spins richten sich nach dem Magnetfeld aus und werden im Material durch die so genannte Austauschwechselwirkung stabilisiert. Es ist diese Austauschwechselwirkung, die verhindert, dass die atomare Bewegung (also die thermische Energie des Stoffes) die Ausrichtung nicht wieder zerstört.

In diesem Zusammenhang ist es nur logisch, dass durch Erhöhung der thermischen Energie ein Punkt erreicht werden kann, ab welchem die Austauschwechselwirkung überwunden wird. Mit der Erhöhung der Temperatur verschiebt sich die Ausrichtung der Elektronenspins in großen Bereichen gleichzeitig. Diese Verschiebung bezeichnet man als Barkhausen-Sprung.

Weite Bereiche der Elektronenspins bleiben also erstmal parallel ausgerichtet, das sind die so genannten Weißschen Bezirke. Mit jedem Barkhausen-Sprung bildet sich demnach ein neuer Weißscher Bereich - so lange, bis die thermische Energie größer ist, als die Energie der Austauschwechselwirkung. Zu diesem Zeitpunkt durchmischen sich die magnetischen Momente, wodurch die gemeinsame Ausrichtung gänzlich verloren geht. Von nun an ist das Material ein Paramagnet.

Was war nochmal ein Paramagnet?

Entgegen einem Ferromagneten entmagnetisiert sich ein paramagnetisches Material sofort nachdem das äußere Feld abgeschalteten wurde.

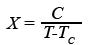

Wenn ein äußeres Feld also nicht vorhanden ist, sind die Elektronenspins vollkommen zufällig ausgerichtet. Solange jedoch das äußere Feld anliegt, so lange wird es durch einen Paramagneten verstärkt. Diese Verstärkung nimmt mit steigender Temperatur ab, schließlich muss zur Ausrichtung der Spins immer mehr Energie aufgewendet werden. Das sogenannte Curie-Weißsche Gesetzt beschreibt die Abhängigkeit der magnetischen Suszeptibilität X eines Materials von der Temperatur T:

Hierbei ist C die sogenannte Curie-Konstante, welche selbstverständlich auch materialspezifisch ist. Das gezeigte Gesetzt (1) wurde von dem Physiker Pierre Curie im Jahr 1896 zum ersten Mal formuliert. Es wurde vom französischen Physiker Pierre-Ernest Weiss im Jahr 1907 weiterentwickelt – daher die zweifache Namensgebung.

Hierbei ist C die sogenannte Curie-Konstante, welche selbstverständlich auch materialspezifisch ist. Das gezeigte Gesetzt (1) wurde von dem Physiker Pierre Curie im Jahr 1896 zum ersten Mal formuliert. Es wurde vom französischen Physiker Pierre-Ernest Weiss im Jahr 1907 weiterentwickelt – daher die zweifache Namensgebung.

Versandkostenfrei ab 75 € Warenwert**

Versandkostenfrei ab 75 € Warenwert**