Hysterese

Was genau ist die Hysterese eigentlich? – Der Effekt der Hysterese einfach erklärt

Als Eigenschaft ferromagnetischer Materialien ist die Hysterese (von Hysteresis: das Zurückbleiben einer Wirkung hinter der sie verursachenden veränderlichen Kraft) eine grafische Illustration für Magnetisierung und Remanenz. So steigt die Magnetisierung eines Materials unter Anlegen eines äußeren Magnetfeldes an und sinkt nach dessen Entfernen wieder ab. Bei ferromagnetischen Materialien jedoch geschieht das nicht so schnell: Die Entmagnetisierung im Zuge der Hysterese erfolgt hier langsamer, sobald das Magnetfeld abgeschaltet wird. Wenn das äußere Magnetfeld komplett abgeschaltet ist, verbleibt bei ferromagnetischen Materialien die sogenannte Remanenz – darunter versteht man nichts anderes als eine Restmagnetisierung. Sie ist dem einst angelegten äußeren Magnetfeld entgegengerichtet.

Die Hysterese ist demnach ein physikalisches Phänomen, das die Nichtproportionalität zwischen dem Verlauf des äußeren Magnetfeldes und dem Verlauf der Magnetisierung im ferromagnetischen Material beschreibt. Aus dieser Tatsache folgt, dass die Magnetisierung eines Magneten mit einem doppelt so starken Magnetfeld nicht automatisch zur Folge hat, dass diese sich verdoppelt.

Wie kann man sich die Hysterese grafisch vorstellen?

Wie bereits erwähnt, muss man sich die Hysterese grafisch anhand eines Koordinatensystems vorstellen:

- Die x-Achse steht für das Magnetfeld H

- Die y-Achse steht für die magnetische Flussdichte B

Zu Beginn steigt die Magnetisierung des ferromagnetischen Materials mit dem äußeren Magnetfeld – solange das äußere Magnetfeld sich verstärkt, bleibt das auch so. Sobald es jedoch schwächer wird, geht die Magnetisierung wieder zurück – allerdings nicht so schnell, wie das Magnetfeld, welches heruntergeregelt wird.

Dieser Effekt der Hysterese ist dafür verantwortlich, dass am Ende – also wenn das äußere Magnetfeld ganz abgeschaltet wurde – eine Restmagnetisierung im Material verbleibt: Die Remanenz. Die magnetische Flussdichte hängt der Magnetisierungsfeldstärke also immer etwas nach. Am Ende ergeben sich zwei Kurven, die im Ursprungspunkt symmetrisch sind. Sie treffen im ersten und dritten Quadranten des Koordinatensystems aufeinander und bilden zwei Grenzwerte, die wir später noch genauer erläutern.

Was beschreibt die Hysteresekurve im Bereich des Magnetismus?

Die sogenannte Hysteresekurve ist abhängig vom jeweiligen Werkstoff. Sie existiert nur bei ferromagnetischen Materialien:

- Wenn der Abstand der beiden Kurven groß ist, weist sie auf ein hartes magnetisches Material hin.

- Bei einem kleineren Abstand spricht man von einem weichen magnetischen Material.

Wenn ein Material noch nicht magnetisiert ist und einem äußeren Magnetfeld ausgesetzt wird, beginnt die Kurve für die magnetische Flussdichte selbstverständlich im Ursprung. Sie geht bis zu einem der genannten Eckpunkte und wird unter Fachleuten auch als Neukurve bezeichnet. Diese hat eine besondere Eigenschaft: Näherungsweise entspricht sie einer Geraden. Das bedeutet, die magnetische Flussdichte und die Magnetisierung des Materials zum äußeren Magnetfeld sind näherungsweise linear.

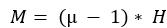

Aus diesem Zusammenhang kann man die folgende Formel herleiten (mit µ für die magnetische Permeabilität), um die Hysterese zu berechnen:

Im Inneren des ferromagnetischen Materials entspricht das Magnetfeld der Summe aus der Magnetisierung M und dem äußeren Magnetfeld H. Wenn ein bereits magnetisierter ferromagnetischer Körper einem entgegengesetzten Magnetfeld ausgesetzt wird, so schwächt sich dessen Magnetisierung zwar zunächst ab, jedoch besteht sie weiterhin. Erst ab einer bestimmten Feldstärke des äußeren Magnetfeldes entmagnetisiert sich das ferromagnetische Material, sodass es bei diesem bestimmten Grenzwert – auch Koerzitivfeldstärke genannt – nicht mehr magnetisch ist. Steigt das äußere Magnetfeld in der Stärke weiter an, so kehrt sich die Magnetisierung des Materials schließlich um – im Grunde beginnt der ganze Magnetisierungsvorgang, der bereits oben erklärt wurde, von Neuem. Diesmal bloß in der anderen Richtung.

Eine weitere interessante Größe, die man aus der Hysteresekurve entnehmen kann: Die Energie, welche pro Volumeneinheit im Magneten steckt. Sie wird der Fläche entnommen, die von der Hysteresekurve umschlossen wird. Diese Energie wird beim Magnetisierungsvorgang in Wärme umgesetzt. Bei magnetisch weichen Materialien ist die Energie kleiner, als bei magnetisch harten Materialien. Deshalb sind magnetisch harte Materialien unempfindlicher gegenüber äußeren Einflüssen. Hierzu gehören zum Beispiel:

- Magnetfelder

- Wärme

- Mechanische Stöße

Harte magnetische Materialien sind deshalb perfekt zur Verwendung als Permanentmagnet geeignet. Transformatoren hingegen werden aus weichmagnetischen Materialien hergestellt. In einem Transformator polt sich das Magnetfeld ständig um. Diese wechselnde Magnetisierung des Materials soll schließlich möglichst wenig Energie verbrauchen.

Physikalischer Hintergrund der Hysterese

Man kann sich ein ferromagnetisches Material einmal auf atomarer Ebene vorstellen. Jedes Atom hat Elektronen und diese haben einen Elektronenspin. Diese Spins wiederum begründen die elementaren magnetischen Momente eines jeden ferromagnetischen Stoffes (z. B. Eisen). Im Grunde sind sie den bekannten Elementarmagneten gleichzusetzen, die im Physikunterricht immer als kleine Pfeile gezeichnet wurden. Durch ein äußeres Magnetfeld richten sie sich geordnet nach diesem aus und stabilisieren sich durch die sogenannte Austauschwechselwirkung.

Nun versteht man zu guter Letzt auch die Bedeutung der beiden Eckpunkte (Grenzwerte) der Hysteresekurve: An diesen beiden Stellen sind die Elementarmagnete allesamt parallel ausgerichtet. Deshalb bezeichnet man sie auch als Sättigungsflussdichte. Um die Ausrichtung der Elementarmagnete wieder zu zerstören, muss die Austauschwechselwirkung überwunden werden. Das bedeutet: Um das magnetisierte Material wieder zu entmagnetisieren, bedarf es einer gewissen Energie – zum Beispiel in Form eines harten Stoßes, großer Hitze oder eines entsprechenden Magnetfelds.

Versandkostenfrei ab 75 € Warenwert**

Versandkostenfrei ab 75 € Warenwert**